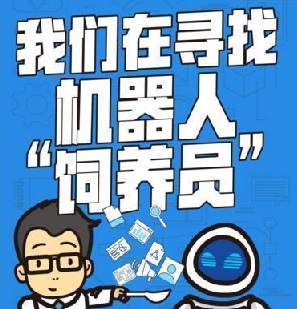

AI飼育員の募集広告

2017年10月に阿里巴巴(アリババ)が機器人飼養員(AI飼育員)を募集して以来、AIは今までにない不思議な職業を生み出す存在だと言われるようになっている。

日本ではAI飼育員募集の話題はほとんど知られていないだろうから、先ずそれについて紹介しよう。

そもそも阿里巴巴は以前からAIのビジネス化に着手している。

阿里巴巴が提供しているAIによるビジネス補助ツール「阿里小蜜」は、中国のネットビジネス界ではすでにかなり広範囲に利用されいるのだ。

阿里巴巴は中国ではグーグル以上のIT企業である。恐らく中華圏で最大のビッグデータを所有していると考えてよいだろう。

そのビッグデータをどう生かすか?

従来の解析は、せいぜい人間の常識の範囲内で行われて来た。しかしAIにビッグデータの価値を「発見」させることにより、誰も気づかなかった利用法が次々に提示されているという。

そうして提示される利用法の多くは、ビジネス的に無価値であるそうだ。しかし百のうちひとつでも新たなビジネスの創造につながるヒントがあれば、莫大な利益を生み出す可能性がある。

実は阿里巴巴はすでにビッグデータ解析にAIを利用していると言われている。

その結果、阿里巴巴はAIのポテンシャルが非常に大きいことを確信したのではないだろうか?

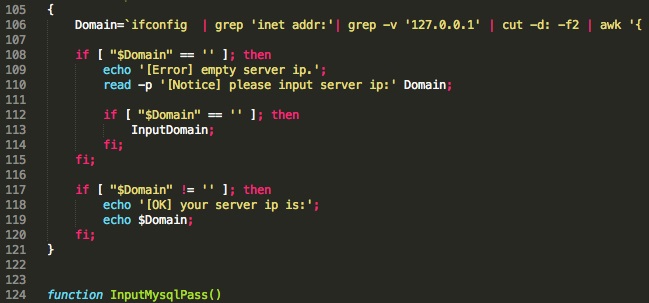

しかしAI開発のエンジニアは不足している。中国には豊富なIT人材が存在するが、その多くはウェブサイト開発に吸収されている。

そうした人材の技術は、すぐにはAI開発に転用できない。AI開発はウェブサイト作成よりも難易度が高いからだ。

またAIは一般的には「育てる」プロセスが必要だという特殊性がある。人為的な育成を必要としない自己学習アルゴリズムも存在するが、自己学習によって実用レベルまでブラッシュアップするにはハードへの莫大な投資が必要になるのだ。

そこで阿里巴巴はAI開発の人員を確保するためにキャッチーな広告を打ったのである。

SNSに上げられた募集のメッセージは非常に短いので、AI飼育員の具体的な業務内容ははっきりしない。

文面から推測すると、どうやらAIに言語や知識を教えるのが任務のようだ。広告によると「パンダの飼育員よりも刺激的な仕事」だそうだ。

つまりAIプログラムの開発ではなく、開発部門が作り出したAIを「育てる」部門を伸ばそうという意図だろう。

中国国内の憶測によれば、こうして開発された技術は、クレーム処理などを行うコールセンタの自動対応や、ネットショップの効率化を自動的に提案する技術に応用されるということになっている。

しかしそれはあまりにも矮小化した評価と言うべきだろう。

ネット空間の将来像

インターネットの世界は基本的に「ひとり勝ち」の世界だ。同種のネットサービスが共存共栄することは難しい。

例えば検索エンジンが良い例だ。シェア上位1位または2位以外はほとんど誰も知らない。ネットショッピングもアマゾンの優位が世界的に拡大している。

しかし現状では地域や言語による住み分け現象が存在する。

例えば日本では検索エンジンとしてヤフーを利用するユーザーが多い。しかし国や言語によってはヤフーの知名度は非常に低い。世界的に見ればグーグルが圧倒的に強いのだ。

日本のネットビジネスは日本語の壁に守られているため、同種のサービスを提供している外国の企業がライバルとして意識されていない。

しかし自動翻訳の精度が上がると、言語の壁はなくなる。言語の壁がなくなれば、地球上で最強の企業が特定のサービスを独占する時代に突入するのだ。

そうなれば「稼げる」日本のIT企業は例外的な存在になるだろう。いや、全滅する可能性も否定しきれないのだ。

不動産売買、ホテルの予約、ニュース配信などあらゆる領域で、アマゾンが流通を牛耳るのと同じ現象が起きるのだ。その兆候はすでに見えている。

世界支配の展望

将来のネット空間を支配するのはアメリカのIT企業であろうと考えるのは早計である。

資本力、技術力、エンジニアのポテンシャルのどれをとっても、中国はアメリカと互角のレベルにある。

しかも中国のIT業界は国策によって外国企業との競争にさらされていない。少なくとも中国国内では非常に有利な立場で莫大な収益を確保し続けることができるのだ。

その資金力を使って技術を開発し、ネット空間を支配するIT企業を育てることこそが、中国のAI開発の目的なのだ。

阿里巴巴だけを見ても、技術開発への投資は年間で千億元(日本円で1兆5千億円以上)は下らないと言われている。

従来の中国のIT企業はアメリカで成功したビジネスの模倣をするパターンがほとんどであったが、今後は既存のビジネスモデルではなく、AIの提案に基づいた新ビジネスが誕生する可能性が高い。

ただしそれは人間の行動を予想したり制御したりする技術である可能性も否定できない。

我々は意識しないうちに中国のAI技術に絡めとられる局面に来ているのかもしれない。