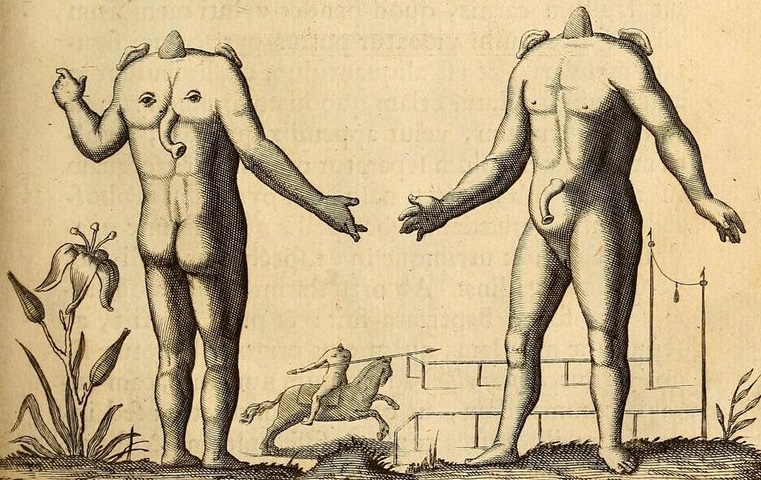

首なしの妖怪

古い書物には首のない人の記録が残されている。

例えばヘロドトスの『歴史』にはリビアの砂漠にアケパロイという頭部が無い種族がいたと記録されている。アケパロイには首から上がないが体幹部に顔があったようだ。

これと同じ種族はプリニウスの『博物誌』にもブレムミュアエという名で記録されている。

地理学者ストラボンはブレムミュアエについて平和を好む種族であると記している。

以上のように首がない種族が存在したことは間違いのない事実として記録されているのだ。

ヨーロッパの記録によれば首が無い種族は北アフリカに分布していたことになる。しかし中国にも記録が残されているのだ。

奇書『山海経』の記録

『山海経』は中国の最古の地理書である。ただし現代の日本人が想像する地理書とはかなり異なる書物だ。

『山海経』の内容は「奇ならざるものなし」と言われるほど奇怪である。確かにその通りである。『山海経』には古代の中国各地に出没した妖怪や怪獣の類が数多く記録されているのである。

『山海経』の『海外西経』には刑天についての記録がある。

刑天は神の座をめぐって黄帝と戦い敗れたと記されている。黄帝は刑天の首を刎ねて常羊山に埋めたが、刑天の胴体は乳首を目に変え臍を口に変えて干戚の舞を舞ったそうだ。

干戚とは盾と斧である。つまり干戚の舞とは戦いの踊り、戦闘の意思表示なのである。

黄帝が首を埋めた常羊山は常に天候が悪く晴れる日はない土地だった。それどころか風雨が強くいつも雷の音が聞こえるような環境なのである。

そんなところに首を埋められたことに対する怒りが異形の神を生み出し乱舞させたのだ。

これ自体は伝説と見るべきかもしれないが、無から有が生まれることはまずない。古代中国に存在した首なしの種族が「怒れる神」として記録された可能性は大いにありうる。

同じく『山海経』の『大荒東経』には夏耕屍の話が記録されている。

夏耕屍はもともとは夏耕という名の夏王朝末期の武将であった。殷の湯王との戦いの際に首をはねられたが、その魂は滅びず巫山に逃れ、首無しの妖怪・夏耕屍に変じたとされている。

この話は人間の魂が首なしの妖怪に変化する可能性を明示している。このことこそが現代中国で多発している数多くの怪奇現象を読み解く鍵になるのだ。

無頭人

現代の中国には首のない妖怪が出没している。中国の各地で首のない人影が目撃されているのだ。

こうした妖怪は通常「無頭人」と呼ばれている。

現代中国では無頭人は『山海経』の夏耕屍と同様に霊的な存在だと考えられている。だから無頭人は人間に憑り付くこともあるのだ。

例えばある農村で出産直後の女性が突然精神異常に陥ったという話がある。幸いこの女性の異常は一過性であった。回復後の話によれば女性は発狂する直前に無頭人を目撃していたというのだ。

女性の精神異常は無頭人が憑り付いた結果と見て間違いないだろう。

このように無頭人が人間に直接危害を加えることもあるのだが、ほとんどの場合に無頭人の役割は間接的だ。無頭人が憑り付くとか直接危害を加えたという話は非常に少ないのである。

間接的とはどういうことか?

実は無頭人を目撃すると必ず不幸が訪れるというのだ。無頭人は災厄の前兆を告げる妖怪なのかもしれない。

雲南省の長距離バス

昆明の長距離バスのターミナルでのことだ。満員のバスの中で5歳の子供が突然泣き出した。バスから降りたいというのである。

あまりにも激しく泣くので母親はその子供をつれてバスを降りた。すると子供はすぐに泣き止んだ。

バスの座席を確保するのは容易ではない。子供が泣き止んだので母親は再び子供を抱いてバスに戻った。すると子供は再び激しく泣き出したのである。

あまりにも激しく泣くので母親はそのバスを諦め、下車して座席を別の客に譲った。バスを降りると子供はやはり何事もなかったかのように泣き止んでいた。

母親がどうして泣いたのかと訊ねると、子供は次のように答えたのだ。

さっきのバスの中の人たち、みんな首がなかったから。

母親は変なことを言ってはいけないとたしなめた。母親には無頭人などひとりも見えなかったからだ。

ふたりは次のバスに乗車した。そのバスは昆明発滇東北行きである。険しい山道を抜ける長距離バスなのだ。

昆明の市街地を出てしばらく走ると周囲の風景は一変する。もうそこは森の中だ。緩やかな勾配をひたすら上り続けることでバスは険しい山の奥深くに入って行く。

絶壁にへばりつくような危うい山道を走行していたバスが突然停車した。周囲はもう暗くなりかけている。前方には人だかりができていた。

しばらくすると事情が判明した。

先行するバスが崖から転落したのだ。渓谷に切り込むかのような谷は眼が眩むほど深い。乗客の生存可能性は絶望的であった。

そのバスは子供が無頭人が乗っていたと言った、あのバスであった。

「迷信」を馬鹿にしていた母親は、それ以後この世には不思議な現象がありうると考えるようになったそうである。